「1999」第1章

第9話「ペンダント」

眼鏡女は「鈴木」と名乗った。

「柿原さんは、よくこの店に来てたわ。そうね、少なくとも月イチは来店してたと思う。多分、うちで一番のお得意様だったんじゃないかしら。うち、あんまりリピーターになる人いないから・・・。」

「ふむ。そりゃまあ、そうだろうな。」

「え?」

「いや、なんでもない・・・。

すると柿原は、月一の割合で秋葉に来てたってことか。まあ奴は、秋葉原を愛して止まない男だったから、その点は驚くに値しない。

ところで柿原は、いつ頃からこの店に出入りするようになったんだい?」

「そうねぇ。随分前のことよ。この店がメイド喫茶になる前には、もう来てたから。最低でも三年は経ってるわ。」

「メイド喫茶になる前?」

「そ。

この店、昔はただの喫茶店だったのね。けど周りにメイド喫茶が増え始めて、マスターが『競争原理に従うべし、とP・F・ドラッガーも言っている』とかワケの分かんないこと言い出して。それでメイド喫茶に改装されたってわけよ。

全く迷惑な話だわ。何で私がメイドのコスプレしなきゃなんないのよ。未だに意味分かんない。」

そういうことか。それで鈴木は常に不機嫌なわけか。

何か、妙に納得してしまった。

「ということは、鈴木さんと柿原の付き合いは、三年以上になるってことだよな。

で、どうかな?近頃柿原に何か変わった様子、とかなかったかな。自殺のサインに思えるような物があったら、教えて欲しい。」

「うぅぅん・・・。そう言われても困るんだけどね。

柿原さんって、君等には悪いけど、私的には、ちょっと困ったお客さんだったのね。」

「と言うと?」

「柿原さん、来店の度に『差し入れです』とか言って、私に色々とプレゼントしてくれたのね。大半はシュークリームとかチーズケーキとかの類だったわ。喫茶店にスイーツ差し入れるってどうなの・・・って感じで、ちょっと困ってた。」

「ふむ。てことは柿原のやつは、鈴木さんの事が好きだったのかな?柿原は君に言い寄ってたって事?」

「断言はできない。『付き合って欲しい』とか言われた覚えはないし。ストーカー的な行為は一切無かった。」

「柿原が一方的に差し入れを持ってくるだけで、店員と客以上の関係には発展しなかったわけか。」

「うん。

で、そこまではまあ許容範囲だったの。でも、確か先々月だったと思うんだけど『プレゼントです』って言って、ヘンなものをくれたのよ。それが、すっごい不気味で・・・意味不明なの。」

「意味不明?」

「ちょっと待ってて。今持ってくるわ。」

そう言って鈴木はカウンターの奥へと消えていった。僕はコップの水を飲んで鈴木が戻ってくるのを待った。それにしても不味い水だ。市営プールの水みたいな味がする。

5分程すると、鈴木が戻ってきた。

「これよ。家に持って帰るのが気持ち悪いから、店のロッカーに放り込んであったの。」

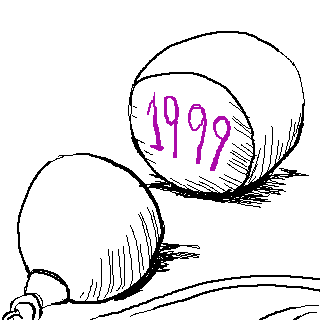

そう言って鈴木が僕に渡したものは、卵形の物体だった。上部に金具が付いていて、そこに紐が通っており、首から掛けられるようになっている。どうやらペンダントのようだ。

「何だこれ?」

僕はペンダントを観察してみた。「キレイ」とも「可愛い」とはお世辞にも言えないデザインである。確かに鈴木の言うように「意味不明」だ。柿原は一体、何の目的でペンダントを鈴木に渡したのだろう?

こんなものを首からぶら下げて街をあるくのはかなりの勇気がいると思われる。少なくともこのペンダントが、意中の女性へのプレゼントとして機能しないのは、誰の目にも明らかだ。

井上が「俺にも貸して、貸して、貸して」と68回位いうので、僕は渋々ペンダントを渡した。

「柿原はこのペンダントを鈴木さんに渡したとき、他に何か言ってなかった?」

僕は鈴木に尋ねた。

「うーん、そうねえ・・・そういえば『コレが君を守ってくれる』とか何とか言っていたような気もする。ごめん、記憶が確かじゃない。」

守る・・・てことは、コイツはお守りの類なのか?

その時。

先程からペンダントを弄くりまわしていた井上が「ひっ!!」という情けない声を上げ、ペンダントを床に落とした。

「どうしたよ?」

と僕。

「今、なんか動いたぞコレ!!!」

井上はデフォルトからして悪い顔色を、さらに青くして訴えた。

「ん?」

恐る恐る、僕はペンダントを拾い上げた。『動いた』ということは、このペンダントは、本当に何らかの生物の卵なのだろうか?

僕はしばらくペンダントを観察した。そして、あることに気付いた。

卵の中央部あたりに、さっきは存在しなかった筈の「割れ目」が現れている。卵の円周に沿って、水平に線が走っているのだ。

そこで僕は、ペンダントの上部、下部の両端を左右の手でつまみ、回してみた。

するとペンダントは下部を軸にして回転し、真っ二つに割れた。

その断面に―――――

例の数字が刻まれていた。

「いち、きゅう、きゅう、きゅう・・・?」

鈴木は眉根にシワを寄せ、その数字を暗唱した。

この眼鏡女、眉間にシワなんて寄せるとマジで最悪の人相になる。例えるならば、「実録プロジェクト893XX 女子刑務所 女囚たちの素顔 」って感じ。

ていうか、今はそんなことどうだっていい。

1999――――。

また、この数字にぶち当たった。

「何なのコレ・・・。」

依然、鈴木は女囚の面構えを崩さない。極めて不愉快そうな表情だ。

まあ無理もない。どこの馬の骨ともわからん男から意味不明のプレゼントを貰い、そのプレゼントの中から<1999>などという、どう考えても縁起の良くない数字が出たのでは、どんな人間だって不快になるだろう。おまけにその男は自殺したときている。

「成る程な。」

僕は言った。

「何が『成る程』なのよ?」

鈴木が僕に詰め寄る。

「これを見てくれ。」

僕は鞄の中から一枚のB5用紙を取り出して、鈴木に渡した。例のUSBメモリに入っていた画像を、プリントアウトしたものである。

「コレ・・・!!!」

鈴木が驚いた。絵に描いたような驚き方だ。

「そいつが柿原からの、ダイイング・メッセージなんだ。

どうやら奴は、君にも同じメッセージを送っていたらしいな。」

鈴木は僕の渡した紙を睨んだまま、立ち尽くしていた。

「OK。

完敗だわ。どうやら協力せざるを得ないようね。」

しばらくして鈴木は肩をすくめ、<やれやれ>といった表情を浮かべながらそう言った。どこまでも芝居がかった女である。

で、

「つうわけで、私も捜査に混ざるわ。」

と言った。

「えーー!?」

想定外の展開である。協力してくれるのはありがたいが、捜査に首を突っ込まれるのは困る。

「なによ。何か不満でもあるわけ?」

鈴木が僕に詰め寄る。二回目。

「いや・・・取り立てて不満がある訳ではないが・・・まあその・・・」

鈴木の威圧的なオーラに気圧され、つい弱気になってしまう自分が情けない。

「足手まといになると思ってる?その辺は安心してもらっていいわ。

私、実はこういうの専門分野なのよね。」

「・・・専門分野?」

嫌な予感がする。話がどんどんマズい方向に進んでいるような・・・。

「か弱い眼鏡っ娘メイドはあくまで世を忍ぶ仮の姿―――――――

私の正体は稀代のミステリー作家、神崎茜よ!!!!!」

鈴木が啖呵を切った。実に気持ちよさそうな表情で、僕達を指差しながら。

それにしてもこの女に羞恥心は無いんだろうか。神崎茜か何だか知らないが、このセリフにこのシチューションである。仮にこれを演じたのが僕だったとしたら、黒歴史史上最悪の黒歴史として記憶から消し去るに違いない。

「神崎茜だって!?」

沈黙を保ち続けることで、既に大自然の一部になりかけていた井上が立ち上がり、叫んだ。

「知ってるのかよ!」

気は進まないが、突っ込まざるを得ない。

「ああ・・・

いわゆる所の同人作家ってやつだ。『腐』なお姉さん方の間では、ちょっとした有名人らしい。

ゲームやら漫画やらの中に出てくる、『それっぽい』キャラをあっちこっちから引っ張ってきては自作の中に取り込み、無理矢理ミステリー小説を仕立て上げちまうという、鬼畜みたいな作家だ。

推理部分は幼稚園児レベルだが、今時恥ずかしくて、シャブでもキメないと書けないような厨二病的世界観と、過激なホモ描写には定評がある。

って、ウィキペディアに描いてあった。」

「な、なんだってーーーーーーー!?」

とりあえず、お約束の突っ込みを入れておく僕。

「くそっ・・・黙って聞いてりゃ言いたい放題言いまくりやがって・・・!!殺す!!てめーらいつか鏖にしてやるっ・・・!!

まあそれは置いておいて。」

「置いとくのかよ!!ていうか『銀と金』かよ!!!」

僕と井上。思わずハモってしまった。

「私も捜査に加えろ。」

と鈴木。

「断る。」

即答する僕。

「何でよ?」

鈴木が僕に詰め寄る。三回目。

「いや・・・なんとなく。

うわっ待てっ!!その振り上げた拳を下ろせ!!わかった!!言う!!理由を言うから!!

二次創作とはいえ、まがりなりにもミステリー作家である君が、捜査に加わりたくなる気持ちは分からんでもない。殺人事件に関わることなんて、フツーに暮らしてたらまず無いし。君にしてみれば、嬉しいハプニングなのかもしれん。

だが、被害者の柿原は、僕達にとっては親友だった男だ。

そこに興味本位で首を突っ込まれるってのは・・・どうも気に入らない。」

「うお、東芝にしては珍しくまともな事言いやがった!!」と井上。

僕の雄弁が心の奥深くに突き刺さったのか、鈴木は黙った。これで引き下がってくれるといいんだ―――――

けど。

「・・・そりゃまあ、そうかもしれないけどさ。

けど、私だって事件と無関係ってわけじゃないんだぜ。

柿原さんは私に気があったみたいだし・・・多分だけど。

何より『1999』のメッセージは、私にも届けられてたわけでしょ。

それはつまり、私が捜査に加わることを、柿原さんが望んでいたってことじゃない?」

引き下がってくれなかった。実に残念である。おまけに反論にはそれなりに説得力があるときている。

「・・・筋通ってんじゃねえの?どうするよ、東芝。」

井上が僕を小突きつつ、言った。

鈴木の主張は確かに筋が通っている。だが、どうも嫌な予感がする。ものすごーく面倒くさい事になりそうな気がしてならないのだ。

「それに、君達にも責任があるんじゃない?私をこの事件に巻き込んだのは、君達じゃない。

君達が店に来なかったら、私は柿原さんが死んだことも知らずに済んだわけだし。そしたら、この気味の悪いペンダントのことも忘れちゃったと思うし。」

この言葉が決定打となった。

「確かになあ・・・」

うんうんと頷く井上。

こうなってしまった以上、鈴木を捜査に加えないわけにはいかない。

「そうだな。わかった。じゃあ一緒に捜査しよう。」

「オッケー。決まりね。」

不敵な笑みを浮かべ、鈴木は僕に握手を求めてきた。

「――――だがっ・・・・!!!」

僕は差し出された手を払いのけて言った。そしてこれ以上できない位、シリアスな眼差しで鈴木を見つめた。

「・・・だが、何よ?」

「ひとつだけ、条件がある。」

「・・・条件?」

「そうだ。」

「何よ?」

店内に、これまでのユルさとは一線を画する、緊迫した空気が流れた。その重苦しさに耐えかねたのか、僕達の様子を伺っていたマスターのおっさんはカウンターの奥へと引っ込んでしまった。

数十秒後、僕は沈黙を破って言った。

「そのかわりと言ってはなんだが・・・!!!

鈴木さんのっ!!!

出来うる限り最高の『アヘ顔』を―――――――――――

僕に、見せて欲しい・・・!!!!!」

「・・・・・・・。」

「・・・・・・・。」

「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。」

「てめええええええええの趣味に付き合ってるヒマはねええええええええええええええええええええっ!!!!!!!!!!」

次の瞬間、凶悪眼鏡女メイド鈴木の大上段後方回転胴回し蹴りが僕のこめかみに突き刺さり、僕は昏倒した。

兎に角、このような経緯で鈴木は、僕達の仲間となった。

(続く)

鈴木は眉根にシワを寄せ、その数字を暗唱した。

この眼鏡女、眉間にシワなんて寄せるとマジで最悪の人相になる。例えるならば、「実録プロジェクト893XX 女子刑務所 女囚たちの素顔 」って感じ。

ていうか、今はそんなことどうだっていい。

1999――――。

また、この数字にぶち当たった。

「何なのコレ・・・。」

依然、鈴木は女囚の面構えを崩さない。極めて不愉快そうな表情だ。

まあ無理もない。どこの馬の骨ともわからん男から意味不明のプレゼントを貰い、そのプレゼントの中から<1999>などという、どう考えても縁起の良くない数字が出たのでは、どんな人間だって不快になるだろう。おまけにその男は自殺したときている。

「成る程な。」

僕は言った。

「何が『成る程』なのよ?」

鈴木が僕に詰め寄る。

「これを見てくれ。」

僕は鞄の中から一枚のB5用紙を取り出して、鈴木に渡した。例のUSBメモリに入っていた画像を、プリントアウトしたものである。

「コレ・・・!!!」

鈴木が驚いた。絵に描いたような驚き方だ。

「そいつが柿原からの、ダイイング・メッセージなんだ。

どうやら奴は、君にも同じメッセージを送っていたらしいな。」

鈴木は僕の渡した紙を睨んだまま、立ち尽くしていた。

「OK。

完敗だわ。どうやら協力せざるを得ないようね。」

しばらくして鈴木は肩をすくめ、<やれやれ>といった表情を浮かべながらそう言った。どこまでも芝居がかった女である。

で、

「つうわけで、私も捜査に混ざるわ。」

と言った。

「えーー!?」

想定外の展開である。協力してくれるのはありがたいが、捜査に首を突っ込まれるのは困る。

「なによ。何か不満でもあるわけ?」

鈴木が僕に詰め寄る。二回目。

「いや・・・取り立てて不満がある訳ではないが・・・まあその・・・」

鈴木の威圧的なオーラに気圧され、つい弱気になってしまう自分が情けない。

「足手まといになると思ってる?その辺は安心してもらっていいわ。

私、実はこういうの専門分野なのよね。」

「・・・専門分野?」

嫌な予感がする。話がどんどんマズい方向に進んでいるような・・・。

「か弱い眼鏡っ娘メイドはあくまで世を忍ぶ仮の姿―――――――

私の正体は稀代のミステリー作家、神崎茜よ!!!!!」

鈴木が啖呵を切った。実に気持ちよさそうな表情で、僕達を指差しながら。

それにしてもこの女に羞恥心は無いんだろうか。神崎茜か何だか知らないが、このセリフにこのシチューションである。仮にこれを演じたのが僕だったとしたら、黒歴史史上最悪の黒歴史として記憶から消し去るに違いない。

「神崎茜だって!?」

沈黙を保ち続けることで、既に大自然の一部になりかけていた井上が立ち上がり、叫んだ。

「知ってるのかよ!」

気は進まないが、突っ込まざるを得ない。

「ああ・・・

いわゆる所の同人作家ってやつだ。『腐』なお姉さん方の間では、ちょっとした有名人らしい。

ゲームやら漫画やらの中に出てくる、『それっぽい』キャラをあっちこっちから引っ張ってきては自作の中に取り込み、無理矢理ミステリー小説を仕立て上げちまうという、鬼畜みたいな作家だ。

推理部分は幼稚園児レベルだが、今時恥ずかしくて、シャブでもキメないと書けないような厨二病的世界観と、過激なホモ描写には定評がある。

って、ウィキペディアに描いてあった。」

「な、なんだってーーーーーーー!?」

とりあえず、お約束の突っ込みを入れておく僕。

「くそっ・・・黙って聞いてりゃ言いたい放題言いまくりやがって・・・!!殺す!!てめーらいつか鏖にしてやるっ・・・!!

まあそれは置いておいて。」

「置いとくのかよ!!ていうか『銀と金』かよ!!!」

僕と井上。思わずハモってしまった。

「私も捜査に加えろ。」

と鈴木。

「断る。」

即答する僕。

「何でよ?」

鈴木が僕に詰め寄る。三回目。

「いや・・・なんとなく。

うわっ待てっ!!その振り上げた拳を下ろせ!!わかった!!言う!!理由を言うから!!

二次創作とはいえ、まがりなりにもミステリー作家である君が、捜査に加わりたくなる気持ちは分からんでもない。殺人事件に関わることなんて、フツーに暮らしてたらまず無いし。君にしてみれば、嬉しいハプニングなのかもしれん。

だが、被害者の柿原は、僕達にとっては親友だった男だ。

そこに興味本位で首を突っ込まれるってのは・・・どうも気に入らない。」

「うお、東芝にしては珍しくまともな事言いやがった!!」と井上。

僕の雄弁が心の奥深くに突き刺さったのか、鈴木は黙った。これで引き下がってくれるといいんだ―――――

けど。

「・・・そりゃまあ、そうかもしれないけどさ。

けど、私だって事件と無関係ってわけじゃないんだぜ。

柿原さんは私に気があったみたいだし・・・多分だけど。

何より『1999』のメッセージは、私にも届けられてたわけでしょ。

それはつまり、私が捜査に加わることを、柿原さんが望んでいたってことじゃない?」

引き下がってくれなかった。実に残念である。おまけに反論にはそれなりに説得力があるときている。

「・・・筋通ってんじゃねえの?どうするよ、東芝。」

井上が僕を小突きつつ、言った。

鈴木の主張は確かに筋が通っている。だが、どうも嫌な予感がする。ものすごーく面倒くさい事になりそうな気がしてならないのだ。

「それに、君達にも責任があるんじゃない?私をこの事件に巻き込んだのは、君達じゃない。

君達が店に来なかったら、私は柿原さんが死んだことも知らずに済んだわけだし。そしたら、この気味の悪いペンダントのことも忘れちゃったと思うし。」

この言葉が決定打となった。

「確かになあ・・・」

うんうんと頷く井上。

こうなってしまった以上、鈴木を捜査に加えないわけにはいかない。

「そうだな。わかった。じゃあ一緒に捜査しよう。」

「オッケー。決まりね。」

不敵な笑みを浮かべ、鈴木は僕に握手を求めてきた。

「――――だがっ・・・・!!!」

僕は差し出された手を払いのけて言った。そしてこれ以上できない位、シリアスな眼差しで鈴木を見つめた。

「・・・だが、何よ?」

「ひとつだけ、条件がある。」

「・・・条件?」

「そうだ。」

「何よ?」

店内に、これまでのユルさとは一線を画する、緊迫した空気が流れた。その重苦しさに耐えかねたのか、僕達の様子を伺っていたマスターのおっさんはカウンターの奥へと引っ込んでしまった。

数十秒後、僕は沈黙を破って言った。

「そのかわりと言ってはなんだが・・・!!!

鈴木さんのっ!!!

出来うる限り最高の『アヘ顔』を―――――――――――

僕に、見せて欲しい・・・!!!!!」

「・・・・・・・。」

「・・・・・・・。」

「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。」

「てめええええええええの趣味に付き合ってるヒマはねええええええええええええええええええええっ!!!!!!!!!!」

次の瞬間、凶悪眼鏡女メイド鈴木の大上段後方回転胴回し蹴りが僕のこめかみに突き刺さり、僕は昏倒した。

兎に角、このような経緯で鈴木は、僕達の仲間となった。

(続く)

関連サイト